| [ 戻る ] |

| [ 戻る ] |

隅田川ライン下りの様子を撮影しました。 (音声なし) 現在建設途中の浅草スカイツリーも見ることが できます。 実は、水上から見るのが全体像が見れて良い かもしれません。 (ページ下部に動画を配置しました。) |  |

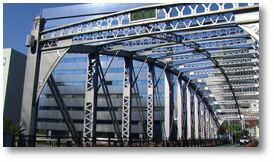

清州橋 | 形式としては吊り橋だから別に特別ではないはずだが、何といっても、すべての個所が鉄、鉄、鉄なのが、徹底している。 床板を吊り支える部材も、自転車のチェーンを何万倍も巨大にしたようなチェーン構造で、鉄骨ロープのような無機的なものを使っていないのは、まるで鉄塊パラノイアだ。ウィキペディアによると「「震災復興の華」とも呼ばれた優美なデザイン・・・当時世界最美の橋と呼ばれたドイツのケルン市にあった大吊り橋をモデルにしている」とある。常日頃、ドイツのテクノロジーにパラノイアを嗅ぎつける癖がついているのでなるほどなと思う。 |

| この巨大そのもののチェーンから垂直に バーが何本も垂れて床板を吊っているわ けだが、その一本一本にねじ式の特大 のアジャスターのようなものがついてい る。 このアジャスター、過去に一度でも何か の都合で弄ったことがあったのだろうか、 そもそもそんなことが出来る巨大な工具 などというものは未だ存在したためしはな いのではないか、仮にそんな工具が試作 されたとしても、後になって巨大すぎて人 間には使いこなせないことが分かりお蔵 入りしたのではないか、などといろいろ愚 かな妄想と戯れてしまう。 やはりアールデコ調の照明が付いている が、その優美さは永代橋以上だ。尖った 剣のような飾りが上下対称に突き出して いる。  |  設計 鈴木精一(意匠面では建築家の山田守や山口文象(岡村蚊象)の関与があった)施工主体 東京市復興局 竣工 昭和3年3月 着工 大正14年3月 (ウィキペディアのデータ) 現在の藤色というのか紫がかったブルーはこのユニークなフォルムをよく空間に浮き立たせていると思うが、例えば、エッフェル塔のような栗色?とかだと、もっとよくならないだろうか。さらに骨組みが映えるように思うが。こんな風に頭の中で着せ替え人形ごっこを自由に楽しむのも一興だと思う。(穴倉散士) |

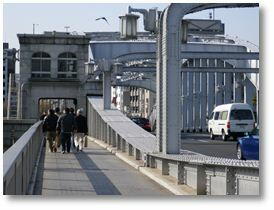

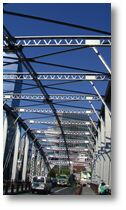

白髭橋   | 永代橋、清洲橋と同様に関東大震災後の復興事業で建造されたようである。 筆者は歩いてみる前に、クルマで隅田川を左に見ながら首都高速向島線を走っていて、一際美しいこの橋を目にした。 その後、向島から浅草方面へ横切ろうとクルマを走らせると、その複雑で繊細な骨組みに目がとまった。 あらためて間近に訪れてみると、何といっても、中心のアーチ部とそれを挟むように両側に伸びる密度感のあるトラス部が組み合わさったハイブリッドが、何か混血美女の混合の妙のような独特の美しさを醸し出している。 また、構造物全体がアイボリー・ホワイトで塗装されているためか、レース編みのように軽く浮揚するようだ。細部も美しく、トラス部の鉄骨同士をジグザグにきめ細かくリベット留めしてある部分などは、まるで上質なジャケットの丁寧なステッチを思わせるる。それに付属の照明器具は、小人の橋守が今にも出てきそうな、いかにも大正末、昭和初期を物語るアール・デコ調である。(穴倉散士)  |

| (ウィキペディアのデータ) 着工: 昭和3年7月 竣工: 昭和6年8月 施工主体: 東京府 橋梁設計: 増田淳 |

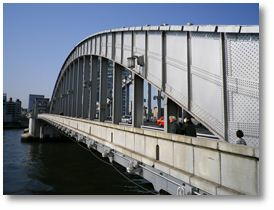

豊海橋 (ウィキペディアのデータ) 着工:大正15年5月 竣工:昭和 2年9月 施工主体:復興局 設計:福田武雄 | 永代橋のたもと、日本橋川が隅田川に注ぐ直前に架かる小ぶりな鉄橋。深川側の隅田河畔に降りて対岸の箱崎側に目をやると、小さいながらも骨太で存在感のある白い鉄の橋が見える。 ほぼ直方体の骨組みだが、まずトップの微妙なアールの美しさがいい。それに、不釣り合いに太い骨格は自ずと背景を大きく遮蔽しているために、少し大げさかもしれないが、まるで窓の大きな電車の客車を連想させる。また、全長46メートルと短いために力学上、橋脚をもたない。 加えて、底部が日本橋川の河口部の両岸の堤の頂部よりかなり下がった処に位置し、橋が沈みこんでいるようにみえる。 橋脚もない、岸に深く根ざしているこの橋の余りの収まりの良さは、この橋を橋以外のもの、あくまで自然風景に遅れてやってきた人工物に過ぎない橋から何歩か自然の方に後退している気配を感じる。少し不思議な風情だ。至近の永代橋とほぼ同時期に架けられた。(穴倉散士) |

勝鬨橋    | 隅田川が海へと注ぐ手前、広い川幅を跨ぐ、巨大な可動橋。ライトグレーの橋は両サイドにアーチ構造があり、中央部に二組の可動部・制御室のセットが位置する。 昭和15年に完成したということは、おおかた震災復興の大正末から昭和初期に出来た他の隅田川に架かる名橋と15年程度の開きがある。建築史の名著「神殿か獄舎か」(長谷川尭著)によると、建築デザインの潮流はちょうど昭和初期に転換期に入るらしい。 つまり、この時期、建築思想が、市民性や優美さを希求する「メスの思想」から構造や機能に傾斜する「オスの思想」にシフトしてゆくそうである。政治的な暗い背景との呼応はもちろんあったに違いない。そんなこともあってか、勝鬨橋は目を引く機能的な複雑さはあるものの、美的感動がやってこないのだ。それよりも、むしろ、昭和の歴史的証言者に出会ったような感慨が湧き起こる。 橋から周囲を見渡す眺望はさすがにまもなく海というだけに、抜きんでた爽快感だ。 銀座方面左手には築地市場が広がり、右手は聖路加病院、晴海側は再開発中で、いずれそこに林立する高層マンションが銀座側からの眺望を変えてしまうだろう。。(穴倉散士) (ウィキペディアのデータ) 着工:昭和8年6月 竣工:昭和15年6月 事業主体 :東京市 設計:不明 |

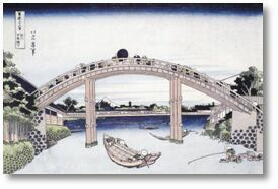

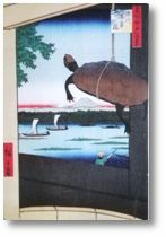

萬年橋   (ウィキペディアのデータ) 開通: 1930年(昭和5年)11月19日 施工主体: 東京市復興局、江東区 設計: 鹿島組 | 清洲橋の少し上流部で隅田川から分岐して東進する運河を小名木川という。江戸、明治を通じて水運がまだ物流の主役を担っていた時代には、関東北部と東京の間の物流は、利根川、荒川、隅田川、中川、小名木川などの河川、運河が重要な役目を果たしていた。万年橋は、隅田川から小名木川に入ってすぐの処に架かる橋である。 デジタル社会になった今もなお、街の姿かたちは変われども、広重の浮世絵と同一アングルを楽しむことができる歴史的建造物と言えよう。  葛飾北斎の「富嶽三十六景」中の「深川萬年橋下」、歌川広重の「名所江戸百景中の「深川萬年橋」にも描かれるなど、小ぶりな橋ではあるものの、墨東地域に架かる橋としては、一際、有名である。現在の鉄橋も、そんな歴史的な名残を踏まえて眺めてみると、味のある橋である。橋から富士山が望まれれば最高なのだが、残念ながら亀の手持ちはないものの試しに広重の画角を真似て、橋の欄干に視点を据えてみても、そこに見えるのは、日本橋中州のビル群ばかりなのは致し方ない。 この橋の傍に、元禄の時代に深川に侘び住まいした松尾芭蕉の庵があったといわれ、今では松尾芭蕉記念館が建っている。(穴倉散士) |

新田橋 | 明治初期、東京帝国大学が本郷に設置されるに伴い、学生に及ぼす風紀上の配慮もあり、江戸時代から根津にあった遊郭を洲崎に移したのが洲崎遊郭の始まりである。そんな予備知識をもって、洲崎遊郭のあった辺りを徘徊しても、その痕跡のかけらも発見できないだろう。 確かに、隅田川以東の現在の江東区、墨田区一帯は、東京大空襲で焼け野原になってしまったわけで、遊郭もその例外ではない。少し、がっかりしながら路地を右に入ったり、左に入ったりしているうちに、運河に向かう極く狭い袋小路のようなところに行き当たる。その突き当たりのコンクリートの土手に這い登るような格好で朱色の橋の欄干が覗いている。 極々小さい橋のである。この華奢な橋は、まるで地方から売られてきて廓生活を強いられている腺病質の遊女の佇まいだ。 こんな時代がかった妄想に囚われたまま、橋のたもとにある由緒書を読んでみると、新田という、近在で赤ひげ先生と呼ばれていた献身的な医者の先生が主導して(多分私財も供出したのだろう)作ったとある。すると忽ち、さきほどまで藻やっていた隠微な妄想は、初夏の朝もやのように、青空に向かって跡かたもなく消え去ってしまった。(穴倉散士) |

八幡橋 (ウィキペディアのデータ) 明治11年11月に京橋区の楓川に工部省 赤羽分局により製作、架橋。その後、震 災復興計画によって廃橋となり、深川富 岡に移設。 | 何事も事始めというものは、人に大きな労苦を強いる割に、後になってその成果に立ち戻ると、懐かしさとともにその余りの倹しさに、人を複雑な思いにさせるものだ。 若い時代の滾る情熱は、往々にして自分を自他に誇大に見せることを推力としているから、事始めには、とかく当面する事柄が実際よりも大きく感じられてしまうのは仕方がないのかも知れない。 というわけで、この八幡橋は、当初は、弾正橋と呼ばれた国産の鉄橋第一号、つまり鉄橋の事始めであるが、直に目の前にすると、何と小ぶりでかわいい橋であることか。明治の時代は疾風怒濤のように始まり、旧来のパラダイムを波にさらってしまう勢いであったが、その物質的な力量はこのジオラマのような橋に象徴されるように、野に咲く花のように小さく可憐なものだったと想像してみると、歴史が少し違って見え始める。(穴倉散士) |

| 南高橋 両国橋を移設した橋である。 関東大震災によって半壊した両国橋の 再利用を考慮し、破損部分を取り除いた 形で移設されたものである。 東京の橋はそもそも全て震災後に建てら れたものでもある。 (アンダーソン・シラカワ)   | 中央区新川にあるため、気づかない人も多いだろう。  |

駒形橋 |  隅田川 |

|

|