板橋宿へ

2014年9月15日。 日本橋を出発して、最初の宿場であった板橋宿へ歩き始める。

江戸時代には、中山道に旅立つ人をこの宿場まで見送って別れの盃を交わし、旅から戻った人をここで出迎えたという。

私はこの板橋宿のすぐ近くで生まれ、中学3年の夏まで住んでいた。 当時は地元の歴史などに興味もなかったが、旧中山道は「旧道」と呼ばれ、「縁切り榎」なども覚えている。 子供の頃を思い出しながら、大変懐かしく歩いた区間であった。

| 日 付 | 区 間 | 里程表 | 実距離 | 手段 | 万歩計 | ルート | 備 考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2014/9/15 | 日本橋から板橋宿 | 2里18町 | 9.8Km | 11.1KM | 25,463歩 | Map | 万歩計は本蓮沼の駅まで | |

| 合 計 | 2里18町 | 9.8Km | 11.1Km | -- | 25,463歩 | |||

| 日本橋からの累計 | 2里18町 | 9.8Km | 11.1Km | -- | ||||

神田から外神田へ

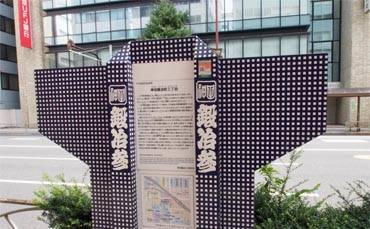

神田にふさわしい祭半纏を着た、鍛治町三丁目の小粋な町名由来板。

JR中央線の高架下に、江戸城三十六見附の一つである筋違橋門跡の案内が立つ。

昌平橋から御茶ノ水方向。 JR中央線、総武線、地下鉄丸ノ内線が交わる。

遠くに聖橋の綺麗なアーチが見える。

幕府の昌平坂学問所の跡である湯島聖堂。 厳かな雰囲気につつまれている。

神田明神と甘酒の「天野屋」。 天野屋の地下6mにある土室(むろ)で作られる糀はNHKのブラタモリで紹介。 旧中山道は天乃屋横の細い路地に入る。

本郷界隈

「本郷もかねやすまでは江戸の内」という川柳で有名な「かねやす」。 元禄年間に歯磨き粉を売り、現在は洋品店。 この「かねやす」までが江戸市中に相当したようだ。

別れの橋跡と見返り坂、見送り坂跡。 ここもNHKのブラタモリで紹介された。

【別れの橋跡と見返り坂、見送り坂】

本郷三丁目から東大の赤門にかけては緩い上り坂である。 昔は加賀前田藩の上屋敷(現東大構内)から小川が流れ、この中山道には橋が架かっていたそうだ。

江戸を追放された者はこの橋で放たれ、見送りの親類縁者は南側の坂(本郷三丁目側)で涙ながらに見送り、追放された者は江戸を振り返りながら去って行ったことが名の由縁と案内板に説明されていた。

東大の赤門は、加賀藩主前田斉泰が将軍徳川家斉の娘「溶姫」を正室に迎えた時に建立された。

また三四郎池の池端に降りると周囲の建物は木々の陰に隠れ、静寂に包まれる。

白山へ

直進すると将軍が日光東照宮に参拝する日光御成道(岩槻街道)で、左折すれば旧中山道に分かれる本郷追分。

この交差点角には、江戸時代から続く老舗の高崎屋酒店がある。

中山道から左の円乗寺に行くと、八百屋お七の墓がある。 また街道の右手にほうろく地蔵尊の大円寺があり、火あぶりの刑を受けた八百屋お七を供養する為、素焼きのほうろく(土鍋)が多数奉納されている。

【 八百屋お七 】

お七は駒込片町の八百屋の娘で、天和の大火でお七の家も焼けた。 その為 菩提寺の円乗寺に避難中、寺の小姓「吉三郎」と恋仲になってしまった。 やがて家は再建されて自宅に戻るが、お七は吉三郎逢いたさで付け火をした。

お七は放火の罪により鈴が森刑場で火あぶりの刑に処せられた。 16歳であったという。

巣 鴨

巣鴨に着くとお祭りの最中であった。 やはり江戸の神輿は華やかで良い。

巣鴨といえば「おばあちゃんの原宿」と「とげぬき地蔵」である。

しかし巣鴨のお地蔵さん本家は、真生寺のお地蔵さん。 江戸六地蔵の一つである。

「とげぬき地蔵」の高岩寺。 香炉の前では、多くの人が煙を頭などに一生懸命浴びていた。

庚申塚 板橋宿の手前ということで、江戸時代には立場(休憩所)として

大いに賑わった場所だそうだ。

庚申塚で街道を右に曲がり、国道17号を越えて妙行寺へ向かう。

忠臣蔵で有名な浅野内匠頭の正室・瑤泉院の供養塔(右)と、四谷怪談のお岩さんお墓(左)がある。

街道に戻り、都内で唯一残された都電荒川線の線路を越える。

JR埼京線の板橋駅前には、新撰組の近藤勇、土方歳三のお墓がある。

生き残った永倉新八が、この付近で処刑された近藤勇と、函館で戦死した土方歳三の名で墓を立てた。

板橋宿へ

板橋宿に入る。 板橋宿は日本橋側から平尾宿、仲宿、上宿の3つに分かれていた。

そして石神井川には、板でできた橋が架かっていたそうだ。 だから板橋・・・

板橋宿に昔の面影は殆んど無い。 唯一見かけた歴史を感じる商家である。

上宿に立つ「縁切榎」。 縁が短くなることをおそれ、嫁入りの際には

下を通らなかったと言われている。

私が生まれ育った場所は、この板橋宿と現在の国道17号を挟んだ反対側である。 仲宿や上宿あたりも行動範囲に含まれていたが、殆んど周りの景色に覚えはなかった。 まぁ50年以上前のことだから、無理もない話である。 しかし地名は懐かしい響きを持って迎えてくれた。

縁切榎から旧道を歩き続け、環七を越えて都営地下鉄の「本蓮沼」から帰路についた。