浦和宿から大宮宿へ

浦和から歩き始め、大宮にて氷川神社へ大きく寄り道する為、大宮までの1宿だけを歩くこととする。

この氷川神社への参道は旧々中山道だったようで、約2キロに及ぶケヤキやクスノキの並木が続く。

浦和からの街道沿いは完全に市街化され、ビルの谷間を進むことになる。 途中さいたま新都心の高層ビルを左に眺めながら進み、やがて氷川神社の一の鳥居が見えると大宮宿はもう近い。

| 日 付 | 区 間 | 里程表 | 実距離 | 手段 | 万歩計 | ルート | 備 考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2014/9/30 | 浦和宿~大宮宿 | 1里10町 | 5.0Km | 9.6KM | 14,977歩 | Map | 氷川神社を回る計画なので、里程標に比べ実距離は多くなっている。 | |

| 合 計 | 1里10町 | 5.0Km | 9.6Km | -- | 14,977歩 | |||

| 日本橋からの累計 | 7里16町 | 29.2Km | 34.9Km | -- | 65,629歩 | |||

浦和駅前を出発

浦和駅西口交差点を出発する。 やがて歩道上に「浦和宿」の石碑が立つ。

野菜を商う女性像 カボチャとサツマイモ?を売る農婦。

思っていた以上に大きく、また結構リアルに出来ていた。

浦和宿二・七市場跡 毎月二・七のつく日に市が立ち賑わった。

月に6回開かれる「六斎市」と呼ばれる。(浦和市教育委員会)

踏切のある家に出くわす。 鉄道模型の店だった。 さすが・・・

サッカーの街

北浦和にある、浦和レッズのマスコット「レディア」と選手の足型。

一本杉の仇討

何故か車道側に「一本杉」と彫られた石碑。

水戸藩士・宮本佐一郎の息子・鹿太郎が、この場所で見事仇討を果たした。

【 仇討の真実は如何に?? 】

一本杉の石碑に立つ説明板には、「文久4年(1864年)に、水戸藩士・宮本佐一郎の息子・鹿太郎が、みごと父の仇を討って本懐を遂げた」と、なんとも日本人好みの話が書かれている。

しかし「中山道歴史散歩」という雑誌には、江戸末期に書かれた「藤岡屋日記」に記された仇討の様子が紹介されている。 これを要約すると、下記のようになる。

・水戸藩士・宮本左門と河西祐之助は、共に千葉周作の門弟であった。

・宮本左門は自分より腕の立つ河西祐之助を妬み、門弟を連れて討とうとしたが、逆に返り討ちにあう。

・6年後に息子の庫之助は3人の助太刀と共に、針ヶ谷村で河西祐之助を待ち伏せして名乗りをあげた。

・切りかかる庫之助に対し、河西は避けもせずに斬られ、それを見た助太刀たちは河西を斬り刻んでしまった。

河西祐之助は、何故避けもせずに斬られか? 人を殺めて後悔して僧となり、その後還俗して江戸に向かう途中だったらしい。 この日記内容を見ると、河西祐之助のほうが立派な武士であったことを感じる。 講談話に出てくるような仇討と異なり、なんかドロドロ感が伝わってくる内容であるが、その真実は・・・

けやき並木

左にさいたま新都心を望むようになると、街道には立派なけやき並木が現れる。

9月とはいえ、まだ暑いので木陰を拾って歩く。

火の玉不動とお女郎地蔵が、小さな屋根の下に並んでいる。

大宮宿が近づく

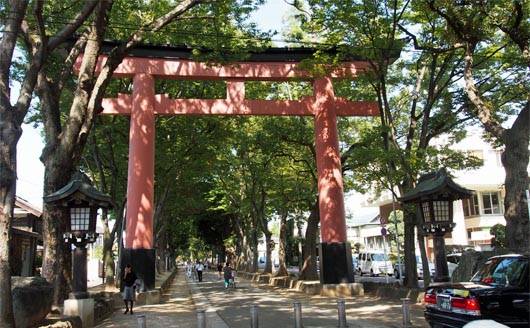

氷川神社参道入り口に立つ一の鳥居。 参道には入らず、まっすぐ街道を進む。

加賀前田家の江戸屋敷から貰い受けたという門が残る。

門扉が新しく造り替えられたようだ。

塩地蔵(左)と子育て地蔵(右)

2人の娘を連れた父が旅の途中で病に倒れ、夢枕に現れたお地蔵様のお告げで娘が“塩断ち”すると病が全快したと伝わる。

涙橋の碑 吉敷町の街外れに処刑場があり、罪人の親類縁者が別れを惜しんで涙を流した橋が、いつしか「涙橋」と呼ばれるようになった。

大宮高島屋が見えてきた。 髙島屋のある交差手を左に曲がれば大宮駅である。

氷川神社へ向かう

高島屋のある交差点を右に曲がり、「武蔵一の宮 氷川神社」と呼ばれる氷川神社に向かう。 「一の宮」と名の付く神社は、上総一ノ宮や常陸一の宮など全国にある。 神社の格式では「一の宮」が最上位で、次に「二ノ宮」と呼ばれる神社が続くようだ。

江戸時代初期にはこの参道が中山道だった。 しかし神域を避けるため、現在の旧中山道に付け替えられた。

参道の中間点に建つ「二ノ鳥居」は、木造では“関東一”の高さを誇る。

神楽殿の向こうにあるのが氷川神社の本殿である。

氷川神社に、これからの旅の無事を願って参拝した後、神社を一周して街道に戻り、大宮駅から帰途につく。

蕨宿は結構良い雰囲気を残していたが、浦和宿や大宮宿には昔の姿を忍ぶようなものはほとんど無かった。 この先に期待しよう・・・